【1】処理場施設の保守点検、修繕、資材調達の発注、監督

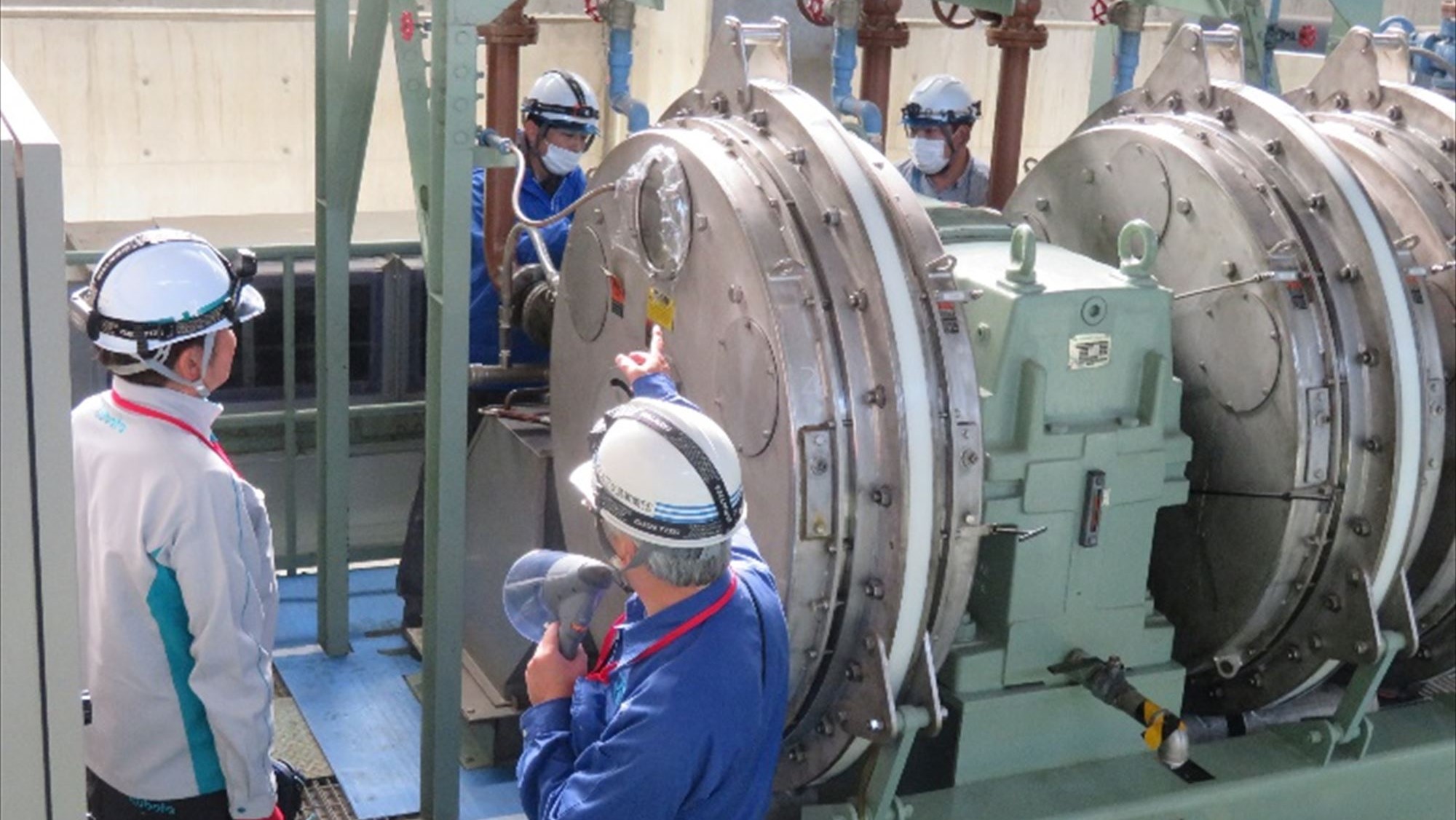

下水処理場では、維持管理業者および定期的な専門業者による点検を通じて、施設の劣化状況を把握します。今後予定されている下水処理場の改築・更新時期を踏まえ、把握した劣化状況に応じて適切な整備を行います。また、設備の劣化やトラブルが発生した場合は、その原因を追究し、専門業者に点検や修繕を依頼し、業務を監督します。常にコストを意識し、最適な技術や手法を選定するよう努めています。

下水流入水路内の設備修繕に立ち会い

汚泥焼却炉内の耐火煉瓦の劣化状況を確認

汚泥脱水機の修繕方法について指示

【2】維持管理業者に対する監督と維持管理問題点の検討

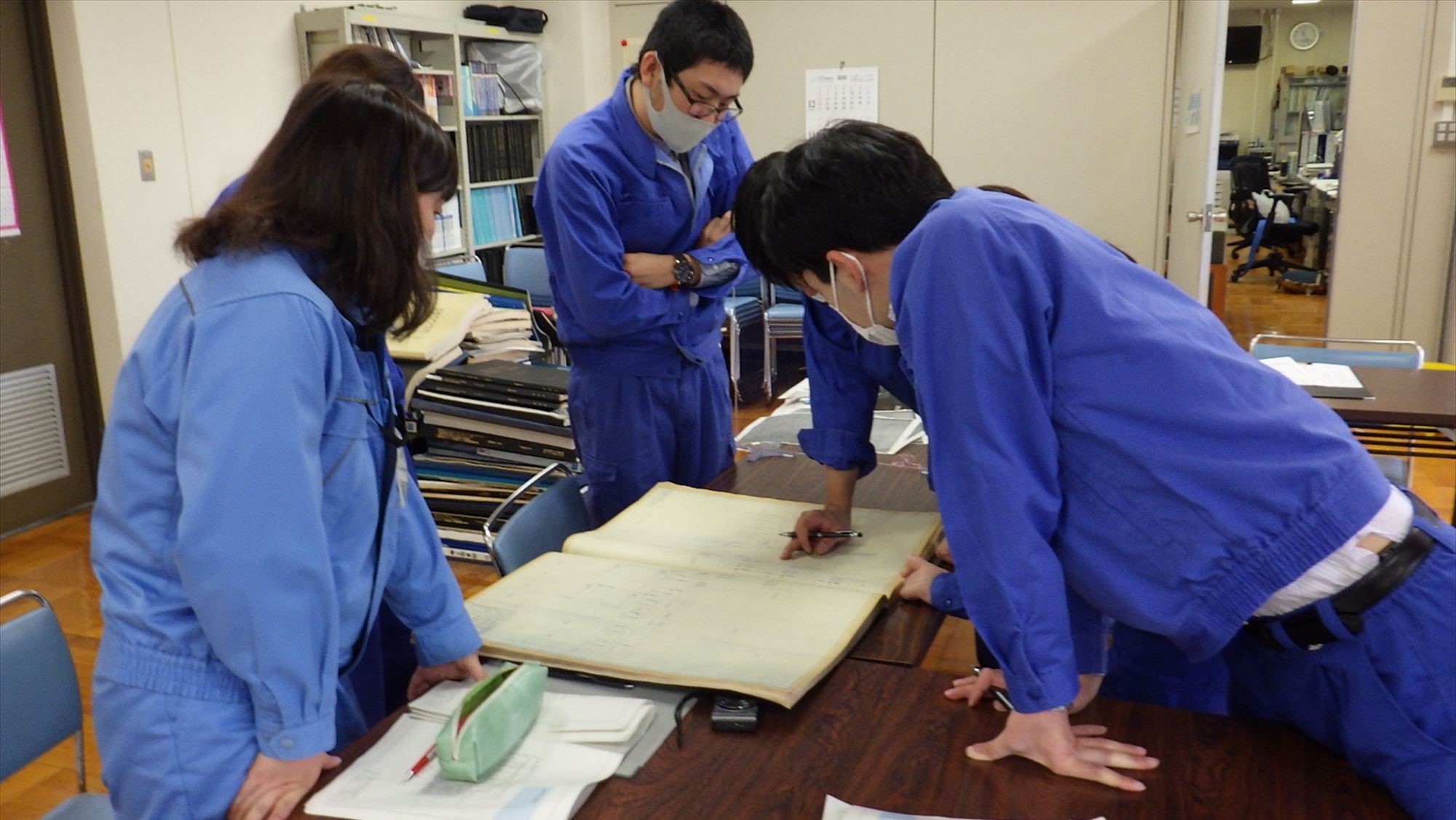

下水処理場の運転操作や日常的な設備点検については、委託先の民間業者を監督し、日々の打ち合わせの中で、委託した作業内容が適切に実施されているかを確認し、運転の工夫や必要な作業指示を行います。 また、下水処理場の稼働に必要となる電気や燃料・薬品・交換部品などの資材を安定的に、適切な時期に、適切な量を調達することも重要です。 さらに、日常的に下水処理場の処理水等の水質分析を行い、法令遵守を確認するとともに、放流先の生態系への影響の有無を定期的に確認しています。

維持管理業者との定期的な協議にむけ

JS職員同士の検討

搬入された薬品の確認

放流先の水生生物の定期的な確認

【3】下水道事業への理解促進

下水処理場の維持管理においては、地元の下水道事業への理解を得て、良好な関係を保つことが重要です。そのため、小学校をはじめとする多くの施設見学者を受け入れるほか、地域活動にも積極的に参加し、下水道事業への理解促進を図っています。 例えば、処理場内の除草を目的としてヤギを放牧したり、見学者の安全対策としてトリックアートの舗装を施したり、地域の清掃活動に参加したりするなど、下水道事業をPRするためのさまざまな取り組みを行っています。

小学生に処理場の現地案内

除草目的で導入しているヤギと

親睦を深める見学者

下水道の日のイベントに向けてのビラ配り

【4】新しい技術やスキームの摸索、脱炭素、省エネ、環境にやさしい下水処理場の取り組み

下水処理場は、使用する電気や燃料に由来するCO₂のほか、温室効果ガスであるメタンや亜酸化窒素の排出源の一つです。そのため、処理場の運転を工夫するなどして温室効果ガスの排出削減に努めています。また、下水管を通じて下水処理場に絶え間なく集められる処理水や汚泥には、エネルギーや資源としての潜在的な活用余地があります。そのため、維持管理業務の中で、下水の保有熱の有効利用をはじめ、下水処理水を活用したビオトープの構築や下水汚泥の農林業への活用など、さまざまな試行や実験を行っています。さらに、処理場の点群データの取得、ドローンを使った高所の劣化状況調査、ロボットの活用など、DXの取り組みにも積極的に取り組んでいます。

下水道用地内の点群データ取得をし、

処理場業務のDX化につなげる試行

下水処理水の放流落差を利用した水力発電

下水処理水を活用したビオトープの構築試験

エネルギー利用も視野に入れた処理水を使った

サツマイモの栽培

下水道用地と植栽を活用した環境指標生物の

ミツバチの育成(養蜂の試行)