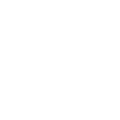

電熱スクリュー式炭化炉

技術の特徴

電気熱源のため炭化温度の調整が容易であり、熱風炉がなく放熱量が少ないことなどから、従来の炭化炉と比較して、大幅な省エネルギーが可能であり、システムもシンプルでコンパクトな技術です。

電気熱源のため炭化温度の調整が容易であり、熱風炉がなく放熱量が少ないことなどから、従来の炭化炉と比較して、大幅な省エネルギーが可能であり、システムもシンプルでコンパクトな技術です。

導入対象・規模

- 対象汚泥:混合生汚泥または嫌気性消化汚泥(含水率70~85%)

- 脱水汚泥投入量:10~200 t-wet/日

メリット・デメリット

メリット(導入効果等)

- 電気を熱源として加熱し、スクリューでの汚泥搬送のため、加熱ムラがなく安定した性状の汚泥燃料が製造できます。

- 炭化条件をコントロールして、利用先に応じたカロリーの製品を製造できます。

デメリット(留意事項等)

- 消化ガスを燃料とする炭化システムに比べ、電力消費量が増加します。

- 屋外設置では感電防止のための特段の措置が必要です。

導入推奨ケース

- 集約処理場や広域処理場など、幅広い性状の汚泥を処理する処理場におすすめです。

- 消化ガスを補助燃料として利用可能な処理場におすすめです。(温室効果ガスのより一層の排出削減が可能)

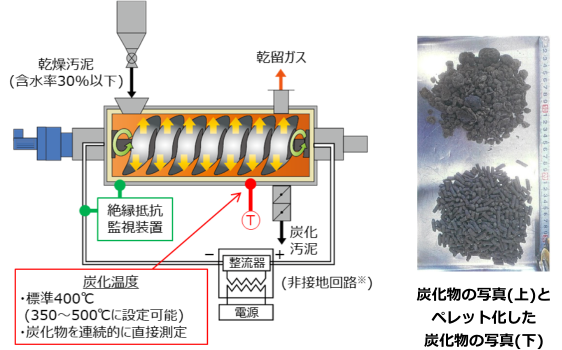

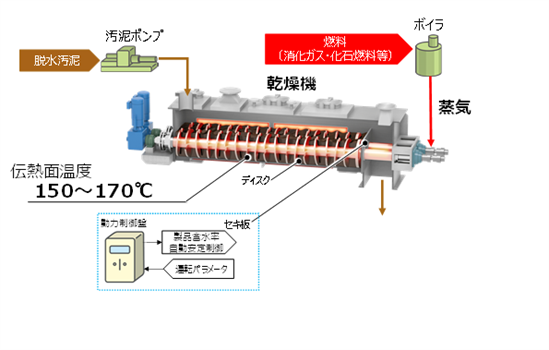

蒸気乾燥システム

技術の特徴

広域化・共同化による汚泥集約で想定される投入汚泥性状の変動に対して、自動制御により乾燥製品の含水率の安定化を実現した技術で、製品含水率は20~40%の間で任意に調整可能です。

低圧蒸気を熱源に用いることで、従来技術と比べて大幅な省エネルギー化を実現します。

導入対象・規模

- 対象汚泥:混合生汚泥または嫌気性消化汚泥

含水率72~86%、有機分率65%以上 (乾燥製品を燃料利用する場合) - 対象規模:脱水ケーキ量として10~100 t-wet/日 規模の下水処理場

メリット・デメリット

メリット(導入効果等)

- 投入汚泥の性状の変動に対応して安定した製品製造を行うことが可能です。

- 乾燥製品の含水率を20~40%に任意に設定可能で、利用用途に応じた製品を製造できます。

デメリット(留意事項等)

- 混合生汚泥を処理対象とする場合は製品の臭気に注意が必要です。

導入推奨ケース

- 下記のような場合におすすめです。▶汚泥乾燥による有効利用促進を計画している場合。▶広域化・共同化により汚泥の集約処理を計画している場合。▶バイオマス資源の地産地消など、近隣での汚泥の緑農地利用や燃料利用が期待できる場合。▶脱水汚泥の処分コストを削減したいと考えている場合。▶乾燥燃料として消化ガスが利用できる場合。

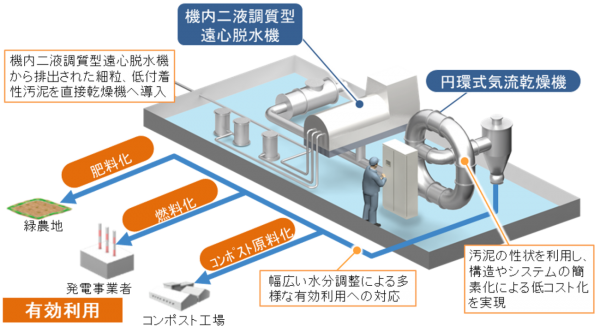

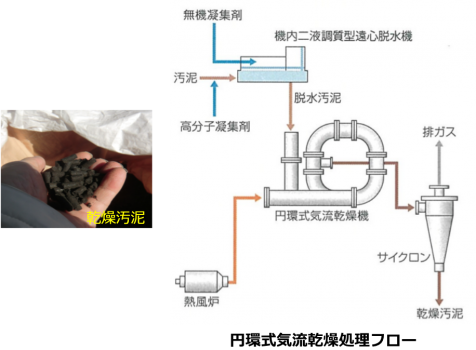

脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化技術

技術の特徴

機内二液調質型遠心脱水機と円環式気流乾燥機を組合せた脱水・乾燥を一体化したコンパクトなシステムで、熱風炉温度の調整で含水率10~50%の間で任意の乾燥物を得ることができる技術です。

ベルトプレス脱水機との組み合わせも可能です。

導入対象・規模

- 対象汚泥:混合生汚泥、嫌気性消化汚泥、OD法汚泥

- 対象規模:脱水ケーキ量として20 t-wet/日 以下の中規模下水処理場

メリット・デメリット

メリット(導入効果等)

- 肥料需要が高いときは肥料に適した含水率で運転し、肥料需要が少ないときは固形燃料に適した含水率で運転が可能。

- 乾燥機がコンパクトなため、既設の汚泥脱水機棟に設置できる可能性もあります。

デメリット(留意事項等)

- 混合生汚泥を処理対象とする場合は製品の臭気に注意が必要です。

- 気流乾燥のため製品に微粒子分を多く含み、肥料として散布時には飛散対策が必要となります。

導入推奨ケース

下記のような場合におすすめです。

- 脱水機設備の更新時期にあわせ、汚泥乾燥による有効利用促進を計画している場合。

- バイオマス資源の地産地消など、近隣での汚泥の緑農地利用が期待できる場合。

- 脱水汚泥の処分コストを削減したいと考えている場合。

- 乾燥燃料として消化ガスが利用できる場合。