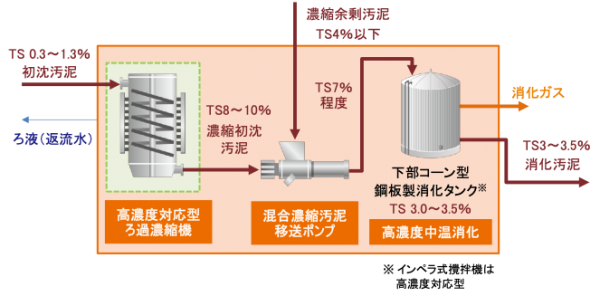

技術の特徴

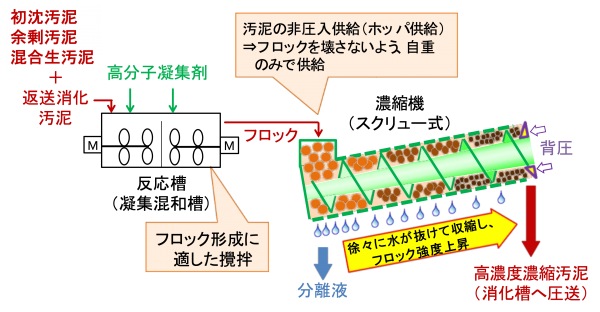

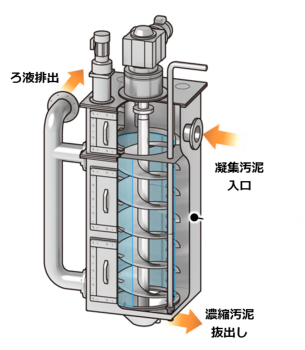

高濃度対応型ろ過濃縮機

消化タンクへの投入汚泥濃度を高濃度化することで、消化効率を向上させる技術です。これにより消化日数が短縮され、消化タンクの小容量化、省スペース化が可能となります。

メリット・デメリット

メリット(導入効果等)

- 従来の中温消化技術と比べて消化タンク容量を約半分に縮減。

- 従来の中温消化技術の設備スペースと比べて半分に削減。

- 建設費及び維持管理費の削減。

デメリット(留意事項等)

- 【担体充填型高速メタン発酵システム】

中温消化技術と比べて加温に必要なエネルギーが大きい。 - 【高濃度対応型ろ過濃縮・中温消化システム】

【高濃度消化技術】

消化タンクの撹拌機を高濃度対応型とする必要がある。

導入推奨ケース

- 嫌気性消化タンクを新規に導入してバイオガスの利用を図りたいが、設置スペースに制約がある場合におすすめです。

- 嫌気性消化タンクの改築にあたり、更新用スペースに制約があり、設備の省スペース化を図りたい場合におすすめです。