JS下水道研修JS下水道研修の特長

国内唯一となる下水道に関する専門研修機関

JS下水道研修は、地方公共団体、民間企業等の下水道担当職員の育成を目的に実施する、実務に即した研修カリキュラムです。下水道技術の向上や養成、訓練を行うことで、「第一線で活躍できる人材の育成」を図ります。

3つの研修方法

1.受講生の繋がりとともに、着実に力をつける「対面集合研修」

埼玉県戸田市にある全寮制の施設「戸田研修センター」での研修を行います。オンライン等の研修とは異なり、リアルに研修講師の熱意や他の公共団体の研修生との繋がりを感じながら、実習、演習、ディスカッション、施設見学等により実力をつける研修内容となっております。

2.基礎知識を習得する「オンライン研修(Zoomライブ研修)」

Zoomを活用して行う基礎的な講義です。ご使用の端末から場所を問わず受講可能です。更により深く専門的な講義を受けたい、講師へ直接質問を行いたい、他団体の方とも意見交換したい、などのご希望がある方は戸田研修センターの対面集合研修に参加されています。

3.繰り返し何度でも学習できる「オンデマンド研修(ビデオ研修)」

研修センターからご案内する動画配信システムにより、基礎的な各講義をご視聴頂けます。

配信期間内であればご都合の良いタイミングで何度でも視聴可能です。

下水道のライフサイクルを網羅した研修コース

コース細分化と専攻教科でいち早く専門技術者を育成

下水道事業を適正に執行する上では、事業の進捗に応じた職員の育成・能力向上を図ることが不可欠です。日本下水道事業団法(第26条)において「下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行うこと」とされており、これに基づき、JS研修センターは、

- 基礎:下水道事業に係る基礎的研修

- 計画設計:事業計画、ストックマネジメント計画等の策定技術の向上

- 経営:下水道の経営に関して広い知識の習得

- 実施設計:管きょ・ポンプ場・処理場施設等における実施設計技術の向上

- 工事監督管理:管きょ・処理場等の建設工事における監督指導技術の向上

- 維持管理:管きょ・処理場施設等の維持管理技術の向上

- 官民連携:官民連携に関して広い知識・ノウハウの習得

の7つのコースを設け、下水道のライフサイクルの各段階に対応した様々な専攻を用意しています。(民間研修は共通、設計、施工、管理に区分しています)

実力を養う研修カリキュラム

実習・演習から学ぶことで確実なスキルを身につける

| コース別の主な実習及び演習 | ||

|---|---|---|

| コース名 | 専攻名称 | 実習・演習内容 |

| 計画設計 | 総合的な雨水対策 | 雨水流出解析の演習 |

| 実施設計 | 管きょ基礎 | 現場踏査、流量計算、土留計算、土質実験、設計図面作成、開削・推進の積算演習 |

| 管きょ設計Ⅰ | ||

| 管きょ設計Ⅱ | ||

| 処理場設計Ⅰ | 処理施設の容量計算、配置計画 | |

| 処理場設計Ⅱ | ||

| 処理場設備の設計 | 機械・電気設備の積算演習 | |

| 工事監督管理 | 工事管理 | 土質実験、コンクリートの配合設計テストピース作成・圧縮試験 |

| 維持管理 | 管きょの維持管理 | 管渠の浚渫、清掃積算演習 管路施設の調査点検、診断実習 排水設備の設計演習 |

| 処理場管理Ⅰ | 水質分析、生物診断、脱水実験、ポンプ運転、電気回路実習 | |

| 処理場管理Ⅱ | ||

| 水質管理Ⅰ | 水質・汚泥分析、生物診断、臭気分析 | |

| 水質管理Ⅱ | ||

| 電気設備の保守管理 | 継電器試験及び高圧盤操作 | |

ディスカッションによる情報交換

他団体での取り組みなど、リアルな情報が課題解決に繋がる

ほとんどの専攻において、研修生から研修実施前に提出された課題についてのディスカッションを実施しています。研修生相互が活発に意見交換をおこない、講師の意見を交えて議論することにより、普段の業務における課題解決の糸口を見い出すことができます。

下水道法第22条資格取得のための指定コースを設定

資格取得に必要な実務経験年数を短縮

下水道法では、下水道施設の設計、工事監督管理及び維持管理を行う場合は、政令で定める資格を有する者が行うことが定められています。JS研修には、国土交通大臣及び環境大臣の指定を受けた講習があり、研修を修了すると資格取得に必要な実務経験年数が短縮されます。

| 下水道法第22条に定める資格取得のための講習 | |||

|---|---|---|---|

| 法に定める資格 | 法令等 | コース名称 | 専攻名称 |

| 設計 | 下水道法施行規則第17条第6号 昭和44年建設省告示第309号 |

実施設計コース | 管きょ設計Ⅱ 処理場設計Ⅱ |

| 工事監督管理 | 工事監督管理コース | 工事管理 | |

| 処理場またはポンプ施設の維持管理 | 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条の2第6号 昭和48年厚生省・建設省告示第1号 |

維持管理コース | 処理場管理Ⅱ |

※各コースとも、効果測定を実施します

上記コースの受講参加にあたっては、お申し込み時に実務経験を確認させて頂いております。

調査表の職歴欄に所属部署(実務内容)及び経験年数の記入をお願い致します。

少人数のクラス編成

研修生の疑問にもしっかり応える受講体制

1回あたりの研修人員は20~40名程度の少人数クラス編成。

実習・演習等は研修講師を増やし、きめ細かい指導に努めています。

実務経験豊富な講師陣

下水道の現場を担う専門家が最新の知見を伝授

JS職員に加え、カリキュラムに精通した国及び地方公共団体等の職員、民間企業の第一線で活躍するエキスパートの方などを講師としてお迎えするため、最新の下水道行政や下水道技術の習得が可能です。

人的ネットワークの形成支援

送迎バスも運行

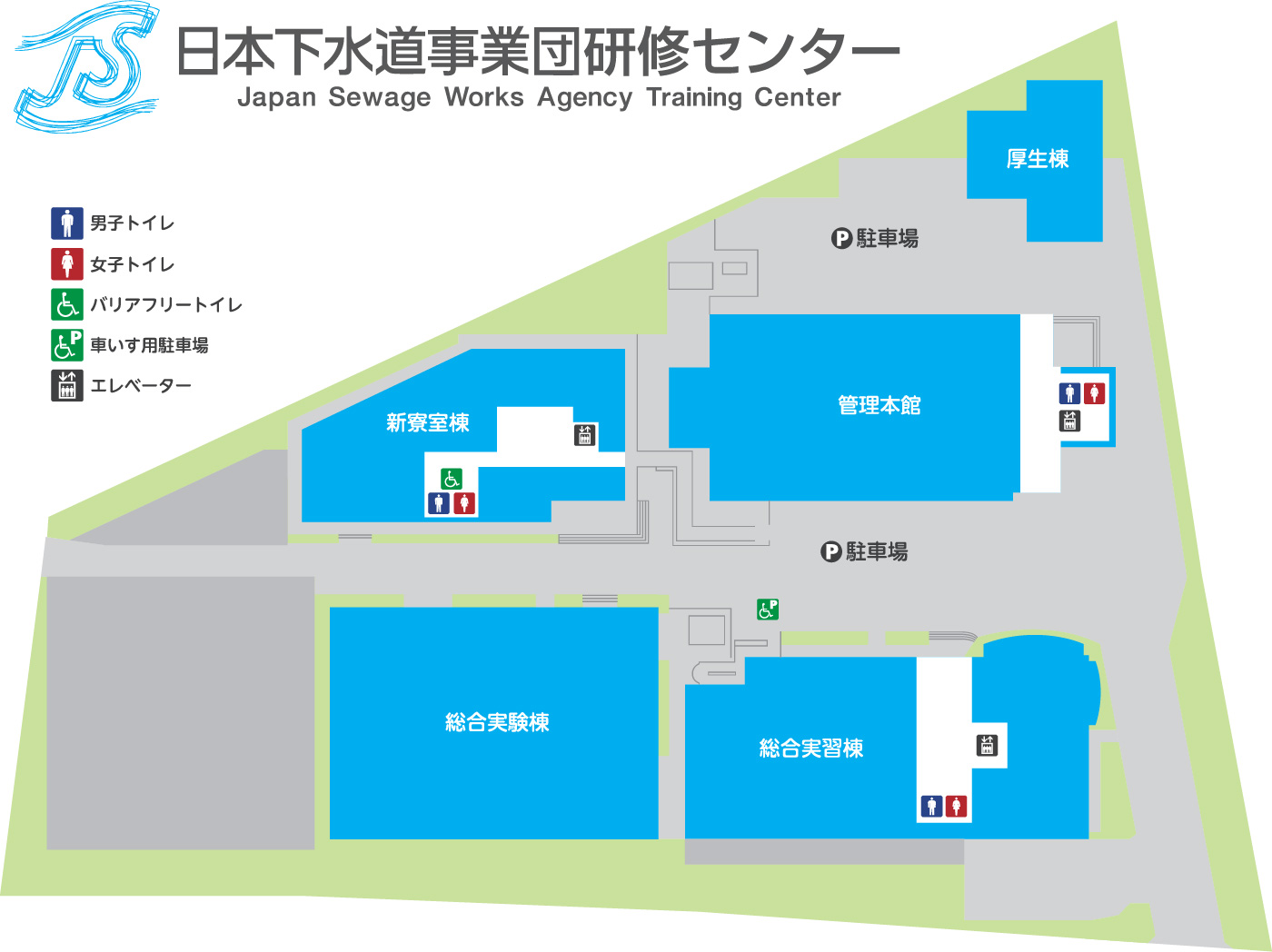

戸田研修センターの施設

教室等と宿泊施設を併設した下水道研修専用施設

研修センター対面集合研修は、敷地内にある3つの建物を使用して行われます。実習と演習を行う「総合実習棟」、宿泊にご利用いただく「管理本館棟」「新寮室棟」です。研修期間を充実した時間にして頂けるよう、施設内には次の設備を整えています。

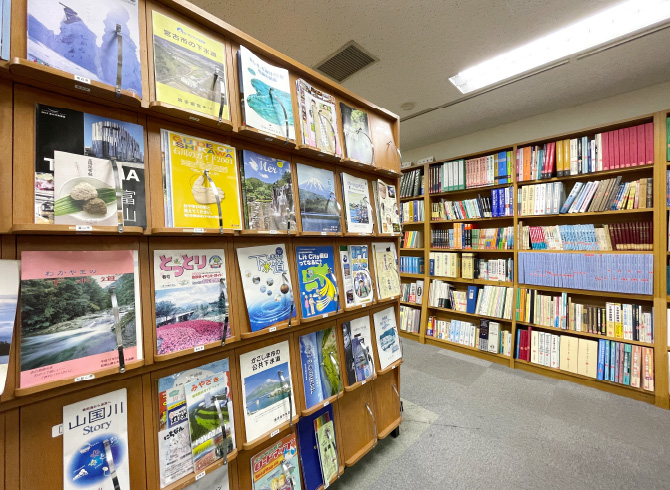

学びの詰まった学習施設

大型のホワイトボードとTVモニターを設備した研修室がございます。

知見を深めるための図書室もございます。

水質実験を行うための様々な実験器具を備えています。

処理速度の高いPCにて実習・演習等をサポートします。

衣食住を備えた宿泊施設

ベッド・クローゼット・エアコン完備の個室で、快適にお過ごし頂けます。

※写真は新寮室棟の個室イメージです。

広々とした大浴場を完備しています。

打合せや交流会など、研修後のコミュニケーションにご利用頂けます。

作りたての温かいお食事を日替わりで毎日提供しています。

運動不足の解消はもちろん、研修生同士の交流の場にも最適です。

受講生の声

JS研修を受講した皆様より高い評価をいただいています!

研修内容について

下水道の部署へ異動したばかりで、下水道に関する知識は全くない状態で、日々の業務も先輩職員に聞きながら、 こなしている状況でした。

講義は、「下水道とは」という基本中の基本から、下水道法の概説、管きょや処理施設の基礎知識と演習、下水道経営の現状と課題など、幅広い内容となっていました。研修の中では、各班に分かれてグループワークも行い、意見交換を行う中で他の自治体の下水道事業の状況なども知ることができ、大変参考になりました。

下水道課に所属して2年目であり業務に関してはある程度の知識がありましたが、推進工法の知識を基礎から学べる良い機会だと思い、受講を決意しました。 講義では講師の方から推進工法に関する基礎的な部分から実体験を交えた大変参考になる話を聞くことができました。また施設見学研修では、雨水幹線工事(泥水式推進工法・φ 2400)の敷設済の管内を歩くことができ、現場のイメージをつかむことができ大変貴重な体験をさせていただきました。

講義は下水道歴の浅い私には少し難しい内容でしたが、聞いていた通り講師の方がとても丁寧に教えてくださり、悪戦苦闘しながらもなんとか理解することができました。また土質実験では、班ごとに分かれて実際に手を動かしながら学ぶことができ、とても勉強になりました。 講義の総まとめとして行われた効果測定は、広い試験範囲に驚きながらも講義後に皆で問題を出し合ったりしながら少しずつ覚えていき、試験本番では研修生全員が一発合格することができました。

研修生活について

入庁したばかりの10代から係長クラスの40代まで幅広い年齢層の方が参加されていました。慣れない集団生活ということもあり、研修前は不安でいっぱいでしたが、いざ始まってみれば、メンバーとすぐに打ち解けることができ、とても楽しく過ごすことが出来ました。全国になんでも相談できる仲間ができたことは、これから下水道に携わっていく上で、大変心強く感じています。

研修後の交流会などを通して、最後には皆さんと親交を深めることができました。特に、女性の土木職員はとても少ないので、今回多くの女性職員の方と交流できたのも貴重な体験でした。こういった多くの自治体職員の方と交流できる研修は、なかなかないと思いますので、今回できた縁を大切にしていきたいと思います。

とても快適な環境で生活することができました。また、施設内は感染防止対策が施されていたほか、セキュリティも確保されていたため、 安心して過ごすことができました。昼食、夕食は、2種類から選べるようになっており、研修中の楽しみの1つでした。

研修後の想い

この研修生活で繋がった輪を今後も大切にしていきたいと思います。いつか、下水道展や下水道職員健康駅伝大会などのイベントでお逢いできることを楽しみにしています。

社会人になってから学びの機会があることに改めて感謝し、今後も積極的に様々なことを学んでいけたらいいなと思わせてくれる研修でした。また全国各地に相談できる仲間ができたことも、今後下水道業務に関わっていく上でとても貴重な財産になったと感じています。

お問い合わせは

FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp